|

汶川重建兩周年 北川老城15日起適度開放

2010-05-12 09:46:50 來源:新京報

4月15日,北川永安鎮躍進村的一名老人在所住的帳篷前,因為安居房還未開建,她在這里已經住了近2年。

4月15日永安鎮魏秀蘭的棚棚房。4月21日該棚被拆除,魏秀蘭另覓他處過渡。

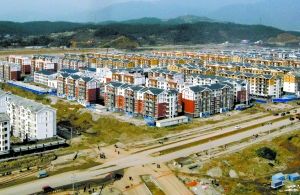

4月11日,新北川縣城的安居小區重建工作正緊張有序進行。趙濱攝 4月15日,在北川縣永安鎮西北角,一塊面積277畝的土地上,散落著幾十戶“棚棚房”———這些是當地村民地震后利用木板、塑料布和竹籬笆搭建的過渡房。村民們在這破爛不堪、但能遮陽擋雨的“棚棚房”內,住了近2年。 這片土地隸屬永安鎮躍進村6組,共有128戶居民。 村民付興明說,重建大幕在整個災區拉開,隔壁鄉鎮房屋重建正搞得轟轟烈烈,而永安鎮尚不見動靜。村民期待,他們的安居房能早日開建。 盼“安居”盼了2年 因北川縣城遷址安縣,原屬安縣的永安鎮被劃歸北川,去年9月確定援建單位,安居房重建滯后 村民魏秀蘭的家便是諸多“棚棚房”中的三間。 4月15日,記者看到,三間棚子依著一棵櫻桃樹搭起來。塑料紙已經被煙塵熏得漆黑,5個腌菜壇子一字排開蹲在地上,這是他們僅有的家當。睡覺的臥房四周用塑料布圍成,只有1米多高,人進去伸不直腰。 地震中,魏秀蘭家的樓房倒塌。地震后三天,魏秀蘭在鄰居幫助下,用廢墟中挖出來的一些木板,搭上塑料布,在廢墟旁搭起了3間棚棚房,一住就是兩年。 村民付興明介紹,地震造成村里90%的房屋損毀。因為他們的組長當時沒有替他們爭取到過渡用的板房。所以大部分組民選擇在倒塌的房屋邊搭起了棚棚房。 2008年地震后不久,付興明他們接到政府通知,“地不要種了,房子也不要擅自蓋,等政府統一規劃”。 付興明說,當年就沒有下種。地被撂荒了。但村民們對未來充滿期待。 而當鄰近鄉鎮的安居房開始陸續投建,安昌鎮的房屋開始加固、整修,永安鎮則不見動靜。 不明就里的村民,隔三岔五去鎮政府詢問何時能開始重建,也得不到確切的答復。 被撂荒的地里開始長出雜草。從廢墟里刨出來的幸存的一點家具、門板開始腐爛。于是,有村民開始認為是鎮政府“工作不力”。 對于城鎮安居房重建滯后,熊興友表示鎮政府也有苦衷。 4月15日,永安鎮委書記熊興友介紹,永安鎮房屋重建分農村和城鎮房屋重建兩大塊,目前,農村的房屋建設完成已超過90%。而城鎮房屋重建規劃已經完成。其中,包括躍進村6組在內的土地被統一納入城鎮規劃。 熊興友表示,永安鎮的城鎮安居房重建確實還未開始。城鎮重建之所以滯后,和當地行政區劃的改變有關。 因為北川縣城需要遷址重建,所以安縣將下轄的永安鎮和安昌鎮劃歸北川管轄。 熊興友說,永安鎮從2008年7月底就由北川代管,但是行政關系還在安縣,“兩邊都在管,但是很多問題兩邊都沒法定”。 熊興友他們當時很彷徨,甚至相同的會議還要去兩個縣各開一次。 2009年2月,國務院正式批準永安和安昌兩鎮劃歸北川,熊興友說,但直到2009年7月,永安鎮的行政關系才正式調整完成。當年9月,山東省確定由濟寧市負責對口支援永安鎮災后恢復重建工作,這也是山東省援建北川項目啟動最晚的一個鄉鎮。 重建時陷征地糾紛 躍進村土地被納入城鎮規劃,村民不滿補償標準,未簽補償協議;鎮領導說這也耽誤重建時間 躍進村村民付興明記得,在2009年7月15日,他們接到通知,全村土地都被征用,納入城鎮規劃,政府將另擇土地給他們統一劃分安居房用地進行重建。 而政府給出的征地補償標準讓躍進村村民不能接受。補償標準是按前三年的平均產值1300元/畝補償。 但是躍進村6組村民認為,他們是歷史上政府劃定的菜農,因此人均土地面積很少,而土地產值比糧農土地高,按上述標準賠償,他們今后沒法生活。 村民黃維珍是位30多歲的能干女人。她家4口人,8分地。地震前,通常是丈夫在外打工,她在家里打理8分地。她在地里種滿了青椒、洋蔥,然后拿到附近鎮上賣。 “我一個女人在家一年就能掙2萬多。”黃維珍回憶以前時顯得很自豪。 據村民們介紹,在計劃經濟時代的1965年,他們就被政府劃定為菜農,享受城市人的商品糧供應。他們種的菜不僅供應了永安鎮居民,還遠銷綿陽。 “我們這塊地現在每畝年產值在3000元以上。如果按政府的賠償標準,我們拿到的錢可能只夠打地基,怎么重建?”付興明說。 村民要求按雙倍標準賠償,否則拒絕在征地協議上簽字。 對于村民的要求,永安鎮委書記熊興友表示理解,但他也無能為力。 他說,土地法只有耕地和非耕地分別,沒有糧農和菜農之分。躍進村6組村民雖然是政府劃定的菜農,但那是計劃經濟時代的產物。他們要求按菜地產值賠付“沒有依據”。 據熊興友介紹,補償標準是綿陽市發的105號文件中所確定的,以綿陽本地耕地平均產值為依據,甚至比實際產值還略有上浮。 熊興友對記者說,因為存在征地拆遷工作,也耽誤了安居房重建的時間。

|

|

|

|

|

|

|

| 商訊

|

專題

|

各地新聞

|

|

|

點擊排行

|

視覺

|