國家最高科技獎得主吳良鏞的“筑夢”人生(圖)

1984年,吳良鏞在四川實地調查中與老鄉談話。(資料照片)

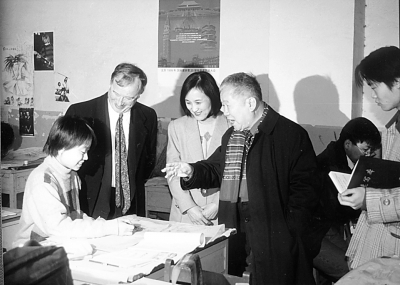

1999年,吳良鏞在西安調研時,與西安建筑科技大學學生交談。(資料照片)

戰火中點燃建筑夢

再過三個月就要過90歲生日的吳良鏞,現在可謂“隨心所欲不逾矩”,但他最喜歡做的事情只有工作,而且大部分時間都花在工作上。是怎樣的情懷,讓這個耄耋老人嘔心瀝血成就這筑夢人生?要想知道這個問題的答案,就要從吳老坎坷的人生經歷說起。

1922年春天,吳良鏞出生于江蘇省南京市的一個普通職員家庭。他自幼喜愛文學、美術,興趣廣泛,讀書刻苦勤奮。在吳良鏞出生與成長的南京門西地區,鄰近“十里秦淮”。自古以來就是集文化、商業、服務業和專業化加工為一體的繁華地區,然而從民國初年以來開始大片衰落。吳良鏞的家也沒有逃過這悲慘的境遇。

少小時的他,目睹了收賬人揭走自家屋瓦。當時,妹妹正在發著高燒,無奈之下,一家人只好被迫告別祖居,遭受流離失所之痛楚。1937年南京淪陷前,吳良鏞隨兄長匆匆離開南京,先后到武漢、重慶求學。

“剛剛交完大學入學考試最后一科的考卷,就聽到防空警報響起,日本人的戰機突然來襲,”吳良鏞回憶起1940年7月在母校重慶合川二中參加高考的情景,“當時我們趕緊躲到防空洞里,一時間地動山搖,火光沖天,瓦礫碎片、灰土不斷在身邊落下來,當我們從防空洞出來時,發現大街小巷狼藉一片,合川的大半座城都被大火吞噬。”在這場轟炸中,吳良鏞非常敬重的江蘇省首席國文教員戴勁沉父子不幸遇難。

流離失所、國破家亡的民族血淚,促使吳良鏞在內心早早地樹立了“謀萬人居”的偉大理想。他悲傷地告別合川,臨行前默默許下宏愿,“將來要從事建筑行業,重新修整慘遭蹂躪的城鄉”。

1940年,吳良鏞進入重慶中央大學建筑系學習,受教于鮑鼎、徐中、譚垣、楊廷寶、劉敦楨等我國建筑教育諸位先驅。在重慶中央大學圖書館的暗室里,吳良鏞看到了一批越過“駝峰航線”運來的國外建筑雜志縮微膠卷。他驚訝地發現,同樣飽受戰亂侵擾的西方建筑界并未無所作為,而是信心百倍地放眼未來,致力于戰后城市重建和住宅建設的研究。國破山河在,戰后重建的美好愿景如同一道劃破黑夜的閃電,照亮了吳良鏞的心,而“重建”這個概念,也深深地印在了他的心中。

上大學期間,吳良鏞在油印校刊《建筑》上發表了題為《釋“闕”》的文章,被著名建筑學家梁思成看到,因欣賞他的才華,讓他到身邊協助工作。“在梁先生身邊工作,有機會看到他從國外帶來的建筑領域的最新資料,這讓我開闊了眼界,積累了不少建筑學知識。”說到恩師梁思成,吳良鏞充滿感激之情。

抗戰勝利后,剛畢業兩年的吳良鏞應梁思成之約,協助他創辦了清華大學建筑系。建系之初,梁思成赴美講學,吳良鏞和林徽因成為系里僅有的兩名教員,自此,揭開了新中國建筑教育的新篇章。1948年夏天,梁思成推薦吳良鏞到美國匡溪藝術學院建筑與城市設計系深造。在著名建筑師沙里寧的指導下,吳良鏞開始探索中西交匯、古今結合的建筑新路,其間曾獲羅馬獎金建筑繪畫雕塑設計競賽榮譽獎,在美國建筑界嶄露頭角。

新中國成立后,梁思成、林徽因夫婦給吳良鏞寄去一封信。“百廢待興”這四個字,讓吳良鏞立刻做出了抉擇。

1950年底,和那個時代許多充滿赤子情懷的科學家、藝術家一樣,吳良鏞沖破重重阻撓,幾經周折,毅然從美國繞道回國,投身到新中國的建設和教育事業。

回國后,吳良鏞一直在清華大學任教,歷任副系主任、系主任等職。1959年,他創辦了清華大學建筑設計研究院;1984年退休后,籌建了清華大學建筑與城市研究所并擔任所長;1995年創辦清華大學人居環境研究中心。

“年輕的時候,我曾在書本上了解到,西方城市有交通擁擠、住宅缺乏、失去自然等毛病,當時天真地認為,這些跟中國沒什么關系。”吳良鏞回憶說,“直到懷著滿腔熱情從海外回國參加建設時,我都依然認定所謂的‘城市病’只是資本主義的產物,社會主義中國不僅可以避免,而且還能建設得更好。”

然而,隨著舊中國民生凋敝的影像在一批批拔地而起的新建筑、一座座百廢俱興的新城市身后漸漸淡去,吳良鏞的心頭卻縈繞著日益濃密的困惑:現實和理想呈現出較大偏差。吳良鏞認為,數十年間,中國城鄉變化雖然巨大,卻并沒能繞開“城市病”。

吳良鏞常說,西方建筑史是“石頭的歷史”,而中國古代建筑是“土木的歷史”,因此,中國古建保護比西方更為不易。但讓吳良鏞感到揪心的是,城市文化建設面臨著重重誤區,有些城市呈現出不健康的規劃格局:好的拆了,爛的更爛,古城毀損,新的凌亂。而且,城市同質化嚴重,千城一面現象尤為突出。

更讓吳良鏞憤慨的是,近年來國際上一批形形色色的建筑流派蜂擁而至,對我國城市建設產生了很大影響。“很多未經消化的舶來品,破壞了城市原有的文脈和肌理,導致有的城市成為外國建筑師標新立異的建筑設計實驗場。”

“放棄對中國歷史文化的內涵探索,顯然是一種誤解與迷失,”吳良鏞在很多場合都在強調,“不是不能借鑒西方建筑,但不能照搬照抄,拾人牙慧。”

許多城市管理者經常給吳良鏞打電話,征求他對城市規劃的意見,有的甚至直接找上門來。他對此總是不厭其煩、親自接待。

“自古太守多詩人”,對于城市的管理者,吳良鏞有話要說:“希望作為城市規劃決策者的市長,都能具有詩人的情懷、旅行家的閱歷、哲學家的思維、科學家的嚴格、史學家的淵博和革命家的情操。”