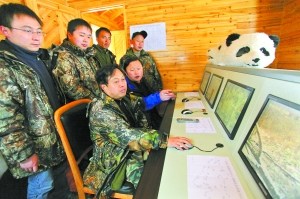

野生熊貓一舉一動都在監控中。

工作人員穿著偽裝服為熊貓量體重。

遇到陌生同類也不理會

除了躲避天敵,在最后階段還要考驗熊貓的同類識別能力。因為野生大熊貓是獨居動物,一般不與同類發生接觸,遇到同類的常見行為特點是“躲避、攻擊”。打斗可能發生在確定領地以及爭奪與母熊貓的交配優先順序上,野生大熊貓會做到盡量避免打斗以自保,先根據氣味等判斷對象的強弱。

圈養的大熊貓則不同,遇到同類的普遍行為特點是“親近、友好”,因為從出生起就與同類一起生活,“就像人碰到會擁抱那樣。這對野生大熊貓來說含義就不同”,而此前“祥祥”就因各種原因與同類打斗而死亡,基地的工作人員著重加入了對于同類識別應對的培訓。

也是在今年夏天,工作人員將對照組的一只同齡大熊貓“小茜”放在“淘淘”附近,然后躲在遠處觀察。當“淘淘”經過時,先是試探,追趕了幾步,但很快就離開了。“淘淘最后的態度是不理會”。專家認為,這代表“淘淘”對于同類的反應與野生大熊貓相近,它在同類識別試驗中也過關了。

生病是最大考驗

上月,國家林業局在四川都江堰組織召開了專家論證會后認為,“淘淘”經過26個月的母獸帶仔野化培訓,個體和行為發育正常,警惕性較高,能識別天敵和伴生動物;基本具備覓食、空間利用和棲息地選擇等野外生存能力,可以放歸野外。

核桃坪基地的工作人員告訴記者,目前初定于10月11日正式將“淘淘”放歸大自然。屆時,“草草”就會回到基地,而“淘淘”將被送往栗子坪保護區的高山上。

與之前相比,這次“淘淘”即將放歸的栗子坪地區,野生大熊貓密度較低,這意味著競爭打斗的可能性比較小,食物也更充足。

飼養員牟世杰說,對于“淘淘”野外覓食和躲避天敵,他都不擔心,最擔心的是“淘淘”生病,因為在野外疾病控制不了,在圈養的環境中,提供的竹子都經過清洗,還會給熊貓用驅蟲藥,所以體內的寄生蟲要遠遠少于野生大熊貓,壽命也是野生大熊貓的兩倍。但在野外,只能看熊貓自身的造化了。

專家組建議,考慮到大熊貓放歸自然還處于探索階段,存在風險,應做好應急預案,加強監測,必要時可采取人工干預措施。野化基地將繼續跟蹤“淘淘”的獨立生活。

熊貓野化至少50年

采訪期間,記者遇到了一部名為《3D大熊貓》的電影的攝制組,在他眼里,“淘淘”放歸自然的意義不亞于第一個登上月球的宇航員,圈養的熊貓派出代表去野外探險,而那才是他們最初的家。

野放熊貓是先遣部隊

張和民解釋道,我國野生熊貓現有1600只,圈養熊貓300余只。野生大熊貓主要分布在六大山系,其中涼山和大小相鄰兩個山系的熊貓偏少。他們的分布呈現出小種群比較多、種群隔離高、滅絕風險大的特點,這會造成越來越多的近親繁殖,因此有必要給這些區域的小種群增加個體,參與種群繁衍,這被稱為“復壯”,是大熊貓野化工作的初衷。

但野化工作需具備一定的條件,張和民認為,現階段是熊貓野化的最好時機。一方面,圈養熊貓的數量已經足夠自我維持。另一方面,野生大熊貓的生存環境相比過去大為改善。只有當熊貓在野外的種群數量能夠穩定增長,熊貓才不算瀕危動物。

野放成功起碼要幾十年

除了第二期的“草草”和“淘淘”以外,目前在第一階段的野化培訓圈,還有6對母子在接受野化培訓。張和民表示,希望以后每年可以放歸2~3只大熊貓。

另外,從今年1月初期,成都大熊貓繁育研究基地(以下簡稱成都基地)也正式啟動了熊貓野放的項目。按照現有的規劃,完全建成后,“野放研究中心”將放養30~40只大熊貓,50~100頭(只)小熊貓等伴生野生動物。

參與其中的主管李銘喜表示,熊貓野化還沒有成功的先例。野放的方式有很多種,還可以成群放歸和成對放歸,但在試驗階段如果失敗損失太大,成都基地選擇了遺傳價值較低的熊貓個體作為“先遣隊”去嘗試,6只熊貓中2歲、3歲、4歲三個年齡階段各兩只,也有雌有雄,這都是嘗試。

成都大熊貓繁育研究基地研究中心的齊敦武博士認為,熊貓野放成功可以分幾步走,第一步野放的熊貓要至少存活一年,自己能夠解決溫飽問題;第二步要能參與到野放區域當地的社會交往,能夠建立自己的領地,回避別的熊貓領地,在發情期能“找到伴”;第三步,就看能不能繁育后代,如果野放的熊貓沒有生育“下一代”,熊貓野放并不成功;第四步,就要看野放熊貓的后代生存狀況,能否繼續傳宗接代。

所以,熊貓的野放至少要經歷三代熊貓,按照熊貓15~30歲之間的壽命計算,五十年是必不可少的。(記者 楊洋)