“文藝復興”時期的意大利紡織業已十分興盛,背景油畫中人物的衣著正說明了這一點。或許是為了讓工人能更有效率地工作,達·芬奇構擬出這樣一架“自動織布機”。這比18世紀“工業革命”時誕生的同類產品早了三百多年。

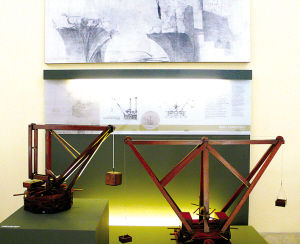

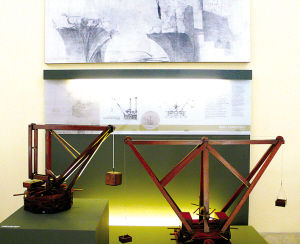

這兩種用于巨輪、可以旋轉角度的“起重機”,在十五世紀的歐洲其實還沒有什么用武之地。

利用水力讓那么多石磨同時運轉,在實際操作上或許是有困難的。但從這座水力磨坊的草圖可以看出,達·芬奇的機械設計水平已爐火純青。

在米蘭科技博物館里有一條長約八十米,寬只有七八米的長廊,陳放著列奧納多·達·芬奇在五百多年前的“科幻設計”草圖,以及今人依照其草圖制作的模型。他的那些名畫被切割出片段,局部放大,只為讓參觀者看清這個全能型天才嵌在畫作中的神奇“密碼”。我走在這座奇特的展廳,宛如步入一條時光隧道,光影明滅間穿越到了十五世紀末的米蘭。

手稿 預言現代科技成果

模型 讓參觀者嘖嘖稱奇

我們熟知盧浮宮里的達·芬奇、格雷契修道院里的達·芬奇。卻很少有人知道在達·芬奇藝術創作巔峰時期所居住的米蘭,有一座以列奧納多·達·芬奇命名的科技博物館,館中專為他布置了這座長廊型的展廳。

達·芬奇生前完成了萬余頁科技相關的筆記、畫稿,至今存世的約有6000頁。在與他同時代的人看來,精確呈現人體肌肉、骨骼、內臟的解剖圖簡直是魔鬼的涂鴉,而那些齒輪、杠桿組成的機械工具則是連上帝都不曾創造出來的東西。但他們依然將這位奇才的手稿珍藏了起來。

數百年后,自動織布機、自行車、機器人、飛行器……“奇奇怪怪”的發明接連問世。人們這才發現——幾個世紀前,達·芬奇的草圖上就已經出現了這些東西,只是之前沒人將它們當真。看參觀者觸動那些根據達·芬奇圖紙制作的實物模型,觀其運作、驚嘆不已的時候,我忍不住想,如果當年他將這些設計都付諸實踐了,后來的人還能“玩”什么呢?而如果當年這些手稿被蒙昧者付之一炬,今天的我們恐怕也不會認識“發明家”達·芬奇了。