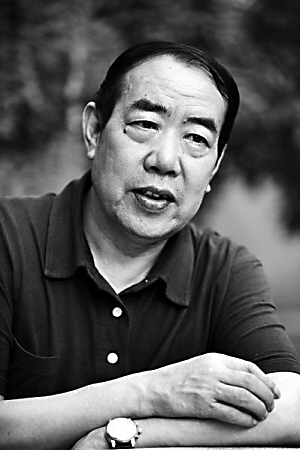

賈平凹

賈平凹第一次到春發(fā)生吃飯是什么時候,估計他自己也不記得了。但有段時間他差點(diǎn)磨矮了春發(fā)生的門檻這個事實(shí),他確記憶猶新:“過去,我住在南院門的時候,可是經(jīng)常去吃咱春發(fā)生葫蘆頭呢!”賈平凹這樣告訴我。

賈平凹所說的“過去”,其實(shí)就是自從1982年2月他搬到南院門附近的大車家巷的那一段日子。據(jù)說這里也是他居住時間最久的地方。住在這里,就是與“春發(fā)生”為鄰。可不是么,葫蘆頭的撲鼻香氣,老字號的無窮魅力,誰又能夠抵擋呢? 1983年9月,賈平凹已成為西安市文聯(lián)的專業(yè)作家,那時的他習(xí)慣在家寫作,每日零點(diǎn)開始,持續(xù)到夜里三點(diǎn)鐘左右,之后便大睡到次日十點(diǎn)去了。按習(xí)慣,起床后他會在南院門街頭的報欄讀讀報,再去古舊書店買上幾冊打了折扣的舊書。至于午飯,他則喜歡獨(dú)自在街上的飯館進(jìn)食--春發(fā)生自然成了他常去的地方。

至今春發(fā)生的老師傅還記得他吃葫蘆頭泡饃的情形:“他往往早來,一個人坐在角落里,搬饃很仔細(xì),等葫蘆頭一上來,總是習(xí)慣性地先呷口熱湯,隨后便麻利地開吃。一個星期總會來個二三回的。”不難想象,只要是“老陜”就沒有不愛吃春發(fā)生葫蘆頭的,作為一個正宗的“老陜”,賈平凹成為春發(fā)生的常客更不足為奇!

作家的作品無疑來源于生活,春發(fā)生悠久的歷史和深厚的文化積淀,也給過賈平凹許多創(chuàng)作靈感:“我在《廢都》里有一段專門寫的就是春發(fā)生。”賈平凹如是說。而以生活為素材,將熟悉喜愛的東西經(jīng)過加工和提煉變成作品,作為老客的賈平凹對春發(fā)生的文化肯定是信手拈來,運(yùn)用自如的,而老字號《春發(fā)生》與名著《廢都》的融合,自然是相得益彰的。

“這些年我住的遠(yuǎn)了,來得少了!”賈平凹不無遺憾的說。此時,我們坐在《盛典西安》的活動現(xiàn)場,也是春發(fā)生的外賣點(diǎn)。他一邊與我聊天,一邊悠然地品嘗著盤中那軟爛的豬蹄。作為老客,自然與老店有著難以割舍的情懷,在參加《盛典西安》大型活動的前夕,他還是不由來到了春發(fā)生——雖然這里遠(yuǎn)不是他常去的南院門老店,不過只是個外賣棚子,但“春發(fā)生”這三個字,卻始終吸引著每一名忠實(shí)的老客。“有時間我還是會到店里,去吃春發(fā)生葫蘆頭的!”賈平凹撂下最后一句,匆匆的身影便趕往《盛典西安》活動去了。

來源:西部網(wǎng) 編輯:許銀娟