|

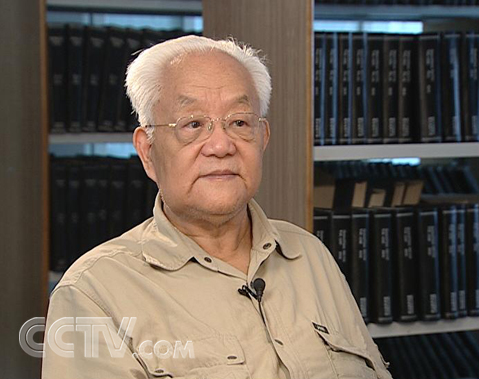

數學家吳文俊:我的不等式

2011-01-13 17:48:05 來源:CCTV《大家》  1956年,一位37歲的年輕人和著名的科學家華羅庚、錢學森一起獲得了首屆國家自然科學一等獎。在此之后,這位年輕人很就快消失在公眾的目光之外。45年后當首屆國家最高科技獎頒獎的時候,人們突然 又發現那位當年曾經獲獎的年輕人又再度站在了領獎臺上。他就是著名的科學家——吳文俊先生。吳先生一直刻意地躲避著公眾的目光。我們對他的邀請持續了兩年多,才終于得到了一次和他對話的機會。 87歲≠不能創新 主持人:您37歲獲得國家自然科學一等獎,在那時候是華羅庚和錢學森…… 吳文俊:還有我,三個人。 主持人:那兩位非常有名。 吳文俊:大家注意的都是錢學森跟華羅庚,不會找到我了,后生小子。 主持人:從那個時候算過來50年了,50年之內您一直有很高的創造力,在世界數學歷史上也不多。 吳文俊:我一直有這個意見,我經常跟別人說的,西方國家當然年輕的時候真了不起,我真佩服,有的所謂得菲爾茲獎在40歲以下,有的二三十歲,我做不到。可是一到60歲以后,這個人好像不見了,著作也看不見了。所以我說對一個數學家的評價,也要看他的這個叫后勁,有沒有后勁。 [解說]:吳文俊在37歲時,在“現代數學女王”拓撲學方面取得重大成就,享譽國際。但二十年后,他卻放棄了已經碩果累累的拓撲學,涉足中國古代數學,進而開創了國際數學界的全新的研究方向---數學機械化。這是近代數學史上的第一個中國原創的領域,被國際上稱為“吳方法”。 “吳方法”根植于中國古代數學的思想精髓,但在1975年前,吳文俊還認為中國古代數學都是些不值得考慮的東西。 吳文俊:我對中國的古代數學不感興趣,我所知道的都是從外國的書上看到的,中國的古代數學都是些加減乘除,亂七八糟無聊的東西,不值得考慮,所以我從來不看。那么轉變是在1975年的事,那時候是在文化大革命,有時候非常緊張,有時候比較松動,也可以看看數學了。但是那個時候你要真正搞拓撲還是有麻煩、有許多阻力的。還是有點,你走資產階級學術道路,反正有這個壓力了。系統科學所所長關肇直就出了個主意,那個時候不是老是提倡有一點復古傾向,提出來一起學習中國的古代數學。這個有道理,一方面是合法,是符合上面的要求的,一方面你可以堂而皇之地大家學。 這個情勢之下,我倒覺得好奇了,我自己有一些書,我喜歡買書,不一定看,這些書在文化大革命都清掉了,我就問他借,借了書,然后再跑圖書館,我看懂了。總的一句話,中國這個數學的道路跟西方歐幾里得的傳統公理化的數學道路是不一樣,中國的數學是另外一套,中國沒有什么公理,沒有什么公理系統,根本不考慮定理。中國主要是解決問題,這是我的分析了。開頭也是不懂,因為它的古文的文字我就看不懂,我先看通俗的,然后再看原文,因為古文的專門名字跟現在是完全大不相同了。就這樣慢慢一點一點弄懂。所以中國的古代數學,為了要解決形形色色的問題,自然而然引到解方程。那么中國的解方程它是這樣子的,是一步一步地做,第二步怎么樣,第三步怎么樣,要用現代的語言來講就是程序。根據算法用現在的話,你就可以變成程序,輸到機器里面,讓他一步一步去做,最后給他要求的解答,這是中國的數學。 主持人:這個時候,您對中國數學的看法已經不是過去那種認為中國沒有什么數學了? 吳文俊:對,對中國的古代數學我理解,懂了,我覺得我懂了,我說古代數學是符合現在計算機時代的數學。 [解說]:在吳文俊眼里,中國古代數學就是一部算法大全,有著世界最早的幾何學、最早的方程組、最古老的矩陣。中國古代數學的價值已被世界淡忘,但吳文俊卻洞察出,其中包含著的獨特的機械化思想,它能夠把幾何問題轉化為代數,再編成程序,輸進電腦后,代替大量復雜的人工演算,這樣就可以就把數學家從繁重的腦力勞動中解放出來,進而推進科學發展。這就是機器證明,后來吳文俊把它冠名為“數學機械化”。直到現在,87歲高齡的吳文俊仍在繼續引領這一學科的發展。 主持人:有一次我看您接受采訪的時候,有人問您是怎么樣保持您這個學術生命如此年輕的,您的反問我印象特別深,您說“我為什么不能夠保持學術生命這么年輕?” 吳文俊:我還可以這樣說,應該是這樣子。 主持人:您就覺得是這樣子? 吳文俊:應該是這樣的,50年前你能夠,50年后你應該還能,一直到死你還是保持這個,這個是應該的。 主持人:但是絕大多數人做不到。 吳文俊:那是他自己的缺點,應該反躬自問,為什么不能。

|

| 商訊 |

專題

|

各地新聞

|

點擊排行

|

視覺

|