|

|

||||||||

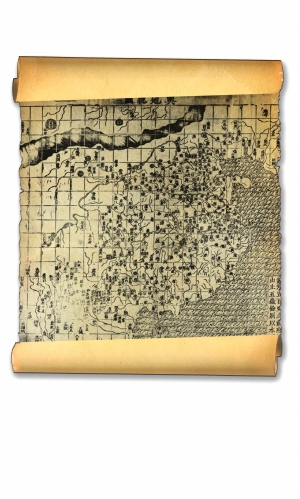

制圖/游揚

從古至今,地圖對人們的社會、經(jīng)濟(jì)乃至軍事活動,都起著不可缺少的作用。

而象征國家主權(quán)的版圖,具有崇高和不可褻瀆的地位,自古以來,概莫能外。

從荊軻刺秦故事看地圖神圣

地圖的起源,有人推測比文字的起源要早。從某種意義上說,地圖是最形象的符號,原始地圖可以跟圖畫一樣,把山川、道路、樹木如實地畫進(jìn)地圖里,作為打獵和出行的指南。

我國歷史上,曾流傳著許多有關(guān)原始社會時期人們制作地圖的傳說,最早可追溯到黃帝時代。據(jù)說,黃帝時已經(jīng)有表示“地形物象”的地圖。

我國民間流傳著《河伯獻(xiàn)圖》的神話故事。據(jù)傳說,大禹為治水而踏遍山川、沼澤,有一天忽見黃河水神河伯從黃河中出來,獻(xiàn)出一塊大青石。禹仔細(xì)一看,原來是治水用的地圖。后來大禹依據(jù)這張圖,因勢利導(dǎo),治水取得了成功。

夏禹時代,隨著生產(chǎn)的進(jìn)步和水利的發(fā)展,人們的活動范圍不斷擴(kuò)大。據(jù)傳,有人從全國各地搜集金屬澆鑄成九鼎,同時將各地的山林、河流畫成圖,鑄于鼎上。以后流傳的《山海經(jīng)》,據(jù)說就是這九鼎上地圖的文字說明。

在春秋時期,國家的圖籍是神圣的。《論語·鄉(xiāng)黨》篇中記載說,孔子遇見了背負(fù)國家圖籍的人,馬上肅立把手扶在車前的橫木上,以示禮貌和尊重。

戰(zhàn)國時成書的《管子》用“地圖”作為篇名,闡明地圖在作戰(zhàn)中的作用。其中提到,凡統(tǒng)率軍隊的人,必須事先審閱并熟悉地圖,對于山勢崎嶇的險要地段,對于容易陷車的河灣、濕地,對于深山峽谷、主要河道;對于平地、高地以及各樣草木的分布情況;對于路程的遠(yuǎn)近、城郭的大小以及現(xiàn)有的、已廢的城鎮(zhèn);對于荒地、耕地等等都要弄清楚。這樣,行軍、攻城的部署便都能得心應(yīng)手,先后得當(dāng)。

《史記·荊軻傳》記載的這個著名的故事中,荊軻所帶的地圖是燕國督亢地區(qū)的圖,故名“督亢之圖”。由于春秋戰(zhàn)國時期各國之間戰(zhàn)爭頻繁,因此敵對國的地圖顯得更為重要,各國對地圖視為珍寶,設(shè)專人保管,藏于密室。燕國使者荊軻之所以能進(jìn)入戒備森嚴(yán)的咸陽秦宮,受到秦王政的接見,是因為荊軻手中持有燕國“督亢之圖”獻(xiàn)給秦王。正當(dāng)秦王迫不及待要打開地圖時,圖窮匕首現(xiàn),才有了荊軻刺秦王的一幕。荊軻刺秦王雖然沒有成功,但這個故事卻明確說明,諸侯國是有地圖的,春秋戰(zhàn)國時期,各諸侯國都有象征國土主權(quán)的“版圖”,地圖是非常神圣的。

秦始皇滅六國后,便收六國地圖于咸陽,以便于秦王朝統(tǒng)一施政。劉邦攻入咸陽時,他的將領(lǐng)蕭何首先接管秦始皇在位時在全國收集起來的地圖,藏于石渠閣。這些地圖一直保存到公元一世紀(jì)。