|

專家:"麻城孝感鄉"已上升為歷史記憶和文化符號

2011-07-29 10:30:42 來源:湖北日報

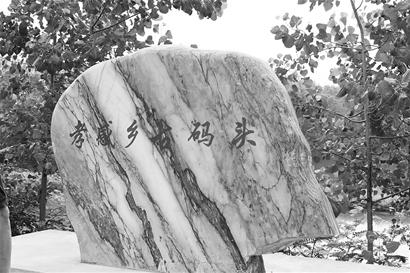

高岸湖邊的古碼頭,移民由此離鄉。滄海桑田,河流改道,如今是池塘。 一篇認為“麻城孝感鄉”子虛烏有的論文,意外地撥開了塵封500多年的歷史 川鄂渝民眾口口相傳的“麻城孝感鄉”,正史卻不見記載。 2005年前后,成都兩位研究者撰文,在列舉了一系列證據后認為:麻城縣和“孝感鄉(縣)”是兩個互不隸屬而并行的同級行政地區,于是,我們就可以肯定地說:“湖北省麻城縣孝感鄉”是一個純屬虛構的、子虛烏有的地名! 顯然,研究者論證的結果是把“麻城孝感鄉”中的“孝感鄉”,與今天的孝感市(縣)劃了等號。 消息傳到麻城本土文化學者凌禮潮那里,巨大的疑團升起來——“麻城孝感鄉”真的只是一個傳說? 他以各類志書宗譜為入口,向歷史的深處去尋找答案。 功夫不負有心人,歷史之門被層層打開。 清康熙9年的《麻城縣志》記載:(明)初分四鄉,曰太平,曰仙居,曰亭川,曰孝感。統一百三十里,里各有圖。成化八年(公元1472年),以戶口消耗,并為九十四里。復并孝感一鄉入仙居,為三鄉。 2007年,熊氏宗親會在麻城召開,安徽省一位熊姓人士持一枚“麻邑四鄉壇域圖”的印模與會。經考證,此印是麻城古代喪葬儀式上道士唱醮時必用的一種印章,功用是為逝者指明返鄉的道路。印章清楚地標明了包括孝感鄉在內的麻城四鄉名稱和位置(僅仙居鄉刻為仙女鄉)。 2008年,麻城文史研究中心研究人員劉明西在咸豐六年修《鄒氏宗譜》中發現一則重要文獻《都碑記》,該文為明末清初麻城人鄒知新所撰,文中說:“去城東南七里,有鄉碑,石磨當路,云是古之孝感鄉都。” 凌禮潮考察后確認,這個“孝感鄉都”就是現在麻城市鼓樓街道辦事處的沈家莊。 至此,“麻城孝感鄉”穿越五個多世紀的歷史煙云,重現今人視野。 它位于今麻城市西南部,包括今龍池橋街道辦事處和鼓樓街道辦事處大部、白果鎮北部、中館驛鎮、宋埠鎮、鐵門崗鄉、歧亭鎮、順河鎮南部至紅安縣東南一帶,面積1200平方公里。 從元末明初至清中期,麻城孝感鄉(含合并后的仙居鄉)向四川、重慶等地連續大量移民,成為我國著名八大移民集散地之一。(另七大移民集散地是:河北小興州、山西大槐樹、山東棗林莊、蘇州閶門外、江西瓦屑壩、福建石壁村、廣東珠璣巷。有學者對個別移民地的真實性存疑。)

|

|

|

|

|

| 商訊

|

|

|

專題

|

各地新聞

|

|

|

點擊排行

|

視覺

|